Mo. 9 Apr. 2007

Obwohl noch viel „Schnee in der Luft ist“ und Vater eigentlich am liebsten zu Hause bleibt, freut er sich seit Tagen auf den Besuch im grössten Stall des Dorfes. Der junge Bauer hatte ihn eingeladen, seine Rinder und Kälber, ohne Ausnahme von schweizerischen Spitzenstieren abstammend, zu besichtigen.

Ein ganz besonderes Angebot, da die Züchter sonst keine fremden Leute die Ställe betreten lassen.

Seit Jahren hatte Vater es akzeptiert, dass er selbst im Stall seines Schwiegersohnes und Nachfolgers auf dem Hof nicht mehr ein und aus gehen konnte. Er lasse die Jungen machen, welche sich der neuen Zeit anpassen müssten. Trotzdem tat es ihm weh, dass er nie mehr gefragt und die Landwirtschaft mehr und mehr zum reinen Geschäft wurde.

Auf seinen Rollator gestützt steht er nun im grossen Stall, wo sich gegen hundert Rinder frei bewegen können, stellt Fragen und folgt interessiert den Erklärungen des Fachmannes.

Dass die Tiere bei unserem Erscheinen unruhig werden, findet der Bauer nicht schlimm, im Gegenteil, eine Abwechslung tue ihnen gut. Kleinesmädchen strampelt mit den Beinen und fuchtelt mit den Händchen, fängt an zu „muhen“ und erschreckt damit die schwarzen Kälber.

Gegen hundert Rinder recken ihre Köpfe dem Meister zu, wollen gestreichelt werden. Er macht uns auf seine besonderen Lieblinge aufmerksam. Z.B. auf ein kleines Rind, welches neben den Grossen den vordersten Platz halten kann. Bei Nr. 583, einem dunkelbraunen Tier mit schwarz umrandeten Augen und einer tulpenförmigen weissen Blesse auf der Stirn konsultiert der Bauer eine Liste, die er immer in Brusttasche trägt. Das Rind heisst „Datscha“.

Wie er denn bei so vielen Häuptern den Überblick behalte, wenn sie „stierig“ (brünstig) würden, will Vater wissen. Die passenden Bullen ermittle man per Computer. „Natursprünge“ seien nur noch selten, immer dann, wenn eine künstliche Besamung nicht klappe. Wichtig sei es, dass sich die Tiere wohl fühlten, dann sei die Nachzucht kein Problem.

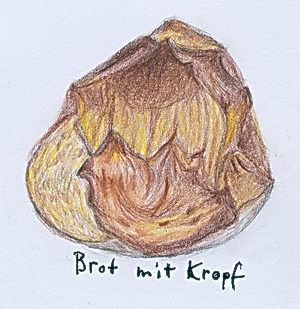

Das Futter produziert Bauer Stefan auf dem Hof und ergänzt es, besonders bei trächtigen Tieren, mit einer „Müsli“-Mischung u.a. aus Hafer, Mais und Affenbrot, ein Schweizer Produkt, obwohl man heute nicht sicher sein könne, ob wirklich alle Zutaten im Innland angebaut würden.

Bevor er seinem Liebling, einem Rind mit glänzend schwarzem Fell, eine Handvoll hinhält, knabbert er selber einige Flocken und Körner.

Nach dem Besuch im Stall machen wir mit Vater noch eine gemächlige Besichtigungsfahrt durch die Felder, zum Teil steile, aber sonnseitige Äcker. Versiert steuert 2nd2nd, male den schweren Chrysler (ausgeliehen von 2nd, male, der im Moment mit der Familie in der Mojave Wüste unterwegs ist) über die steinigen Wege. Vater ist ganz aufgeräumt, kennt alle Häuser, die an den Hängen kleben, jede kleinste Abzweigung in einen abgelegenen „Chrachen“, er weiss, wem Land und Holz gehören und erzählt von früher, als Mutter noch lebte, die auch alle Leute kannte.