Fr. 8 Feb. 2008

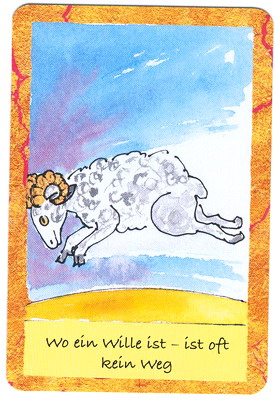

Mein Lieblingswort seit vierundvierzig Jahren teile ich mit dem mir unbekannten Etgar Keret (*1967). Es ist das jiddische und auch im Ivrith benutzte Wort „Balagan“. Steht bei mir alles aufgetürmt in Gängen, Zimmern und auf Tischen, muss ich diesem Zustand nur den liebevollen Namen „Balagan“ geben. Ich sehe dann einen Besen „Balai“ und einen Garten „Gan“ vor mir und das Chaos ist bereits gebändigt. Falsch zu denken, man würde nach drei Stunden etwas von meiner Aufräumerei sehen, denn ich habe für jedes fremde Auge unzugängliche Ecken geputzt. Die Reisetaschen im hintersten Kämmerli sind nun abgestaubt, die Wollknäuel der Farbe nach sortiert und mit einem Sandelholzherz gegen Motten versorgt. Das Putzmittel fürs Bad ist nachgefüllt und die Musikdose von Kleinesmädchen geleimt. Auch der Filter zuoberst im Dampfabzug der Küche ist ausgewechselt. In einer Schuhschachtel treffe ich auf alte Musikkassetten, muss ein bisschen probieren, bis ich einige davon abspielen kann: Mercury/Caballé Barcelona – laut. Dann „Andorra“ als Hörspiel und zwischen Tom Paxton, Nama Hendel und Franz Hohler „Der Unfall von Kehrsatz“ in drei Teilen. Also auch in der Schachtel herrscht ein grosser Balagan.

Zum Verzweifeln, gäbe es mein Lieblingswort nicht.

(Der französische „balai“ und der hebräische „gan“ ist meine persönliche Kombination. Das Wort „Balagan“ komme ursprünglich aus dem Russischen.)